云帆高张,昼夜星驰。涉彼狂澜正规合法的股票配资平台,若履通衢。1405年至1433年,中国航海家郑和率庞大船队从南京出发,七下西洋和平造访了三十多个国家和地区。这支15世纪最庞大的远洋船队为何能在海上来往自如,这支船队藏着怎样的秘密?

7月11日是郑和下西洋620周年纪念日,南京市文化遗产保护研究院在宝船厂遗址公园推出“海丝路上的西行者”专题展览。

此次展览以郑和船队人物群像为切入点,通过指挥决策、航海技术、外事后勤、军事护航四大板块的场景复原与图文解析,系统展现明代航海活动的组织架构与协作精神。

作为明初海上丝绸之路的决策中心与起航地,南京正以申遗工作为纽带,向世界讲述中国航海文明的传承故事。

600多年前,2万多人的舰队从南京扬帆起航

进入南京宝船厂遗址公园,在曲折的中式回廊内,观众移步观展,仿佛置身600多年前的航海筹备现场。

根据史料记载,郑和七下西洋,每次船队规模均逾两万之众。按其职能,可划分为指挥决策、航海技术、外事后勤与军事护航等不同群体。

展览以郑和下西洋船队的人员分工为脉络,精选20余位代表性人物,通过人物手绘与文献档案相结合的方式,生动展现了船队各类参与人员的具体职能与先进技术,立体还原了这支庞大远洋船队的运作体系与人员风貌,彰显了明代航海事业背后众多无名英雄的卓越贡献。

关于指挥人员的具体构成,史料提供了详细记载。曾多次随船队下西洋的马欢在其著作《瀛涯胜览》中记录:船队拥有正使太监7人、监丞5人、少监10人以及内官内使53人。而《郑和家谱》则记载有钦差正使太监7人、副使监丞10人、少监10人、内监53人。

指挥决策层以郑和、王景弘、洪保、侯显为代表,其卓越的管理能力与军事才干是船队航行的核心保障。

指挥决策部门(即统帅部)是郑和下西洋船队的核心机构,主要负责制定航行、外交、作战、贸易等重大决策,是整个船队的指挥中枢。该部门的核心成员包括正使太监、副使太监、监丞、少监、内监等,均属明朝宦官机构十二监中的六品以上官员。

牛首山的郑和塑像、福建漳平王景弘雕像、江宁祖堂山的洪保墓、甘肃临潭县侯家寺的侯显灵塔……如今,在这些历史遗迹中仍能寻找到他们的故事。

他们的船队航线纵横西太平洋与印度洋,远抵西亚及非洲东岸,遍访三十余个国家和地区,据载最远曾达东非、红海。这一系列航海活动显著提升了明朝在海外诸邦中的威望,有效维护了海洋和平与东南海防的安全。

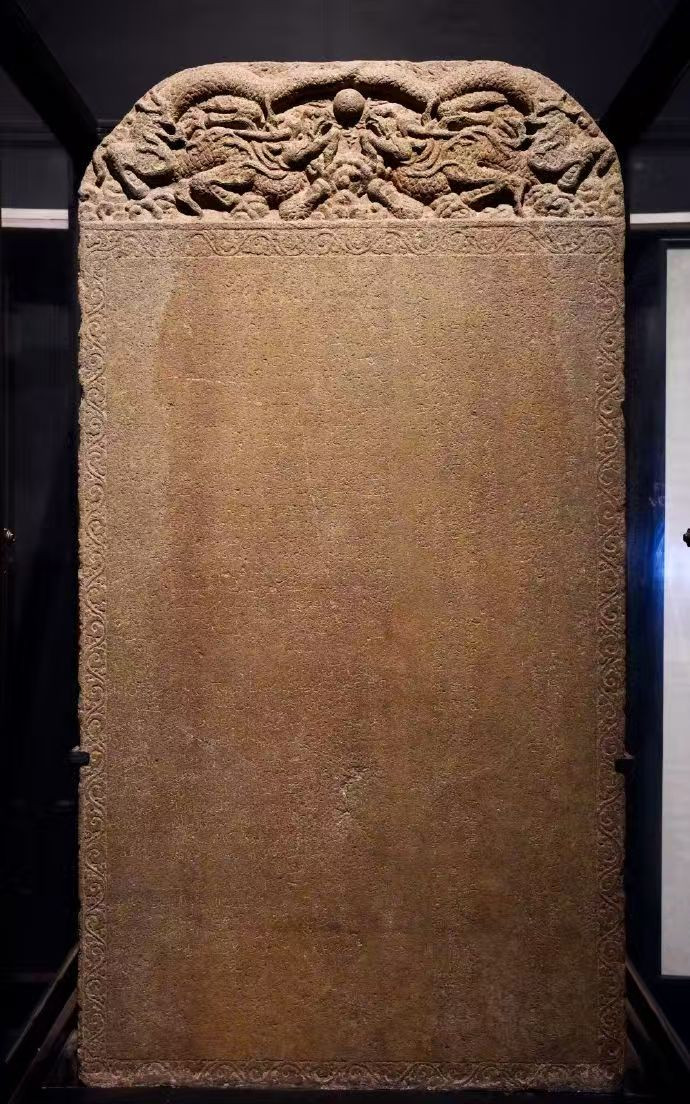

在下西洋过程中,郑和船队积极通过朝贡贸易、民间互市、技术传播及广泛的国际贸易等方式,与沿途国家和地区开展深入的商贸往来与文化交流,其影响跨越时空,绵延至今。如今,在船队当年造访之地,如斯里兰卡的布施锡兰山佛寺碑刻,以及东南亚各地的三宝庙、三宝井、三保山等遗迹,便是这段辉煌历史的重要见证。

没有北斗定位的明朝,“宝船”的底气来自哪里?

在观展中,当年船队集结、巨锚启出、千帆升起、万众欢呼送行的起航盛况渐渐清晰。

在没有北斗定位的明朝,郑和的船队探索辽阔海域的底气来自哪里?

据策展方介绍,郑和所率的船队规模宏大,实为一支特混“舰队”,巅峰时期拥有船只二百余艘。其舰船按功能主要分为六类:宝船、马船、粮船、坐船、战船与水船。

为确保庞大船队的航行安全与效率,船上配备了大量精通航海技术的专业人员。这些人员各司其职,共同保障船队在远洋中的安全航行、船舶维护及气象预判。

郑和下西洋的伟业并不是一人之功,而是成千上万的工匠、官员、士兵和其他职业从业者以及无数部门通力合作的成果。浩大的船队建立在当时最先进的造船工艺和成熟的质量管理基础上,这一切有赖于科学的分工和严格的责任制体系。

在展板上,观众可以看到当时船队设有火长、舵工、班碇手、水手等职。其中火长是承担核心导航与航线规划职责的技术指挥官,其地位相当于现代舰船的总航海长。舵工是直接掌控船舶航向的核心操作者,其职责是根据火长的指令操作船舵,在复杂海况中确保船舶安全航行。班碇手负责船舶起锚、抛锚操作。“碇”指古代大型木帆船使用的石锚或木石复合锚(后期发展为铁锚),是船舶停泊时固定船身的核心工具。

此外,还有阴阳官、阴阳生:专司天文观测、气象预测与航海吉凶占卜。阴阳官为钦天监派遣的官方术士,阴阳生为阴阳官的助手。他们是保障船队规避风暴、择定航期的关键力量。

铁锚、木捻、搭材匠等各种工匠,负责打造修理铁木器材等设备,是船舶建造与维保体系的重要技术人员。

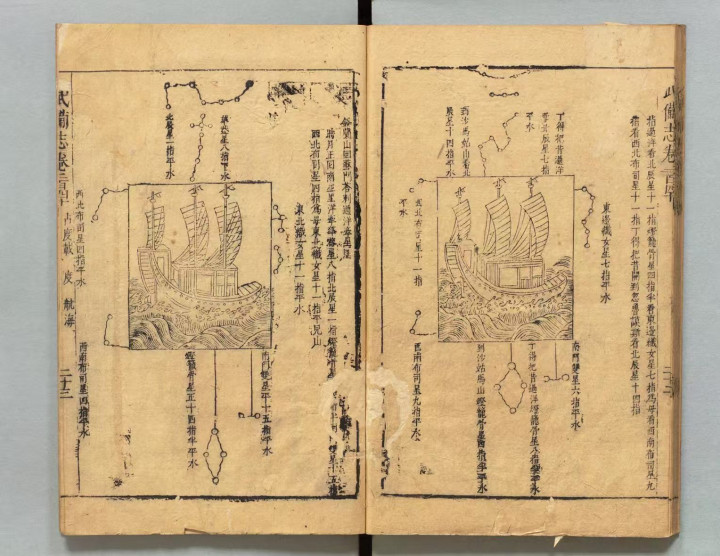

明初郑和下西洋之际,中国航海技术已臻世界顶尖水平,其系统性成就体现在多个领域。比如运用“过洋牵星”技术测定纬度与航向。操作者使用一套12块乌木制成的牵星板(最大边长24厘米,逐块递减2厘米)测量星辰(如北极星)高度角,结合算法即可精确计算船舶所处纬度及应循航向。

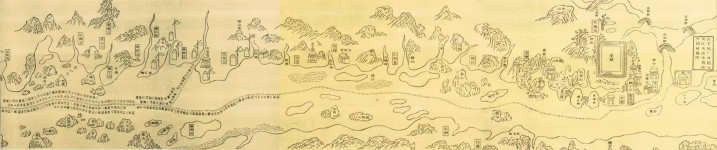

精准海图的测绘,是整个船队安全行驶的保证。在《郑和航海图》(原名《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》)中,我们可以看到采用“对景图”技法,详尽描绘了从南京至非洲东岸的航路,并附有4幅珍贵的“过洋牵星图”,不仅是现存世界最早的实用航海图集,更是明初航海科技巅峰的实证。

医士、舵手、工匠……“西行者”的身影穿越时空走来

庞大的船队,漫长的航行,吃饭成为当时后勤保障的关键。郑和下西洋的时候,官兵水手们吃什么?生病了怎么办?从展览中,观众可以找到答案。

明代的外事后勤工作可分为外交贸易与后勤保障两大职能:外交贸易主司外交礼仪、联络翻译、朝贡管理等涉外事务;后勤保障涵盖财务管理、物资供应、文书处理、医疗支持等综合服务。

在船队中,有专门人员负责船队医疗救护,搜集海外药物资源,鉴定药材效用,治疗疾病以维持船员健康。

近年来发现的张寿观之孙张仕琦墓志铭,记载了张仕琦祖父张寿观曾跟随郑和下西洋,是南京发现的首位下西洋的医生。张寿观,出身医学世家,初任宁波府医学正科(从九品)。永乐年间,因医术精湛被征召入太医院,授医士衔。曾以“护市蕃使者”身份随郑和船队出使西洋,其职责可能包括:护送明朝贸易使团出访海外诸国;负责来华朝贡使臣的医疗保健及返程护送工作。作为明代海上丝绸之路医疗交流的重要参与者,其事迹反映了当时官方医学人才的对外交往职能。

各职官分工明确,技术性与行政性相结合,形成跨部门协作网络,在郑和下西洋等重大外事活动中发挥了关键作用,体现了明代外事管理的系统性与专业性。

在航海实践中,马欢将沿途见闻整理编纂成《瀛涯胜览》一书。该书始撰于第四次航海期间,成书于宣德年间,详细记录了东南亚、南亚等二十余国的地理风貌、风土人情及中外交往史实,具有重要的航海史料价值,为研究15世纪中外关系史及亚非各国古代历史提供了珍贵的文献依据。

郑和的船队遇到海盗怎么办?600年前,大明船队给出的答案是——海盗得快跑!

在这支200多艘船只组成的船队中,军事护航人员负责航行安全和军事行动。他们由都指挥、指挥、千户、百户、旗校、勇士、力士、军力、余丁等各级军事人员组成,主要负责航行或停泊中的外部安全,防御敌对武装和海盗的侵袭。都指挥、指挥、千户、百户均是武官,旗校、勇士、力士、军力、余丁等为一般武职人员。郑和率领下洋的官兵,多是由南北两京卫军中调用的精锐部队组成。

南京市文化遗产保护研究院相关负责人表示,今年是郑和下西洋620周年,本次展览既是对六百年前航海先驱的追怀,更是对文明交流互鉴的深度叩问,“不同于宏大的航海叙事,我们聚焦于郑和下西洋船队中的人物:决策指挥人员、外事后勤人员、航海技术人员,他们当中的很多人都是普通的舵手、翻译官、医士、工匠……这些被正史忽略的姓名,用他们的技艺、胆识与坚守,将中华威仪与物产传播海外,通过图与文相结合展示,我们看到‘西行者’的身影正穿越时空,在惊涛骇浪中书写属于中华民族的海洋史诗。”

南京日报/紫金山新闻记者朱彦

通讯员考薇沈玉云正规合法的股票配资平台

天盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。